El Conectoma cerebral. 02. Una sencilla idea.

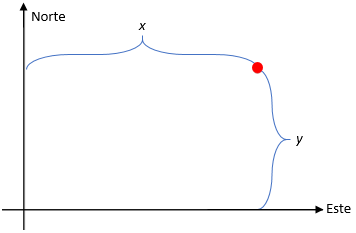

En la entrada anterior de esta serie acerca del conectoma cerebral vimos cómo la evolución imbricó de forma indeleble su estructura física con sus emergencias funcionales. En ésta de hoy se me ocurre que podríamos partir de mínimos e iniciar la andadura con algo tan simple como asomarnos al “patio social” de las neuronas. Vamos a entrar en materia observando cómo algunas de esas células presentan la capacidad de estar “especializadas” en particulares propuestas perceptivas o cognitivas muy concretas. Podemos preguntarnos si quizás eso sea un comportamiento de fondo para todas ellas, lo que nos llevaría de la mano a la idea de que necesariamente deben de trabajar en colaboración con otras. Esta particularidad nos estaría sugiriendo una primera idea acerca de la existencia de redes de actividad neuronal.

Me estoy refiriendo a lo que se conoce como “la neurona de la abuela”.[1] Hoy en día tenemos medios para medir in situ lo que pasa en una única neurona[2] lo que nos ha permitido observar en algunas de ellas su preferencia a responder a un particular tipo de estímulo: se activan con curiosa intensidad cuando el sujeto dueño del cerebro donde habita ve o piensa en su abuela o en cualquier cosa relacionada con ella. Lo cual no nos debe llevar a pensar algo tan simple e inexacto como que esta neurona es la única que soporta el percepto “abuela”, y que si la extirpáramos nos olvidaríamos de tan querido familiar. No es así. Sigue leyendo ›

- En los años 60 del siglo pasado Jerry Lettvin, un reconocido científico cognoscitivo norteamericano, postuló la teoría llamada “neurona de la abuela“, que sugería que la información concerniente a un concepto descansaba en una sola neurona. Ahora se sabe que eso, siendo en cierta medida así, no es exactamente cierto. [↩]

- Gracias a pequeños microelectrodos que por su tamaño pueden ser implantados en una neurona individual y medir así el estado de sus polarizaciones. [↩]