Biografía del Universo 18: Lo que nos enseña la radiación de fondo I

más teoría

(Revisión 2025) (pdf)

En la entrada anterior presentamos a un gran momento del Universo: la recombinación. El Universo parió a los primeros átomos y la radiación quedó libre de la materia, o viceversa, lo que permitió el inicio de los procesos de la definitiva compactación gravitatoria que ha dibujado las estructuras actuales del Cosmos. Nuestra serie sobre la Biografía del Universo continúa ahora con un objetivo: vamos a intentar destripar los misterios velados en la foto de la radiación de fondo de microondas. Lo que era ya quedó dicho en la última entrada. Para nuestro nuevo propósito contamos con el análisis de su espectro de anisotropías -su ligerísima falta de homogeneidad espacial-, que iremos deshojando al igual que podemos hacerlo con el de frecuencias de las emisiones de un cuerpo negro.

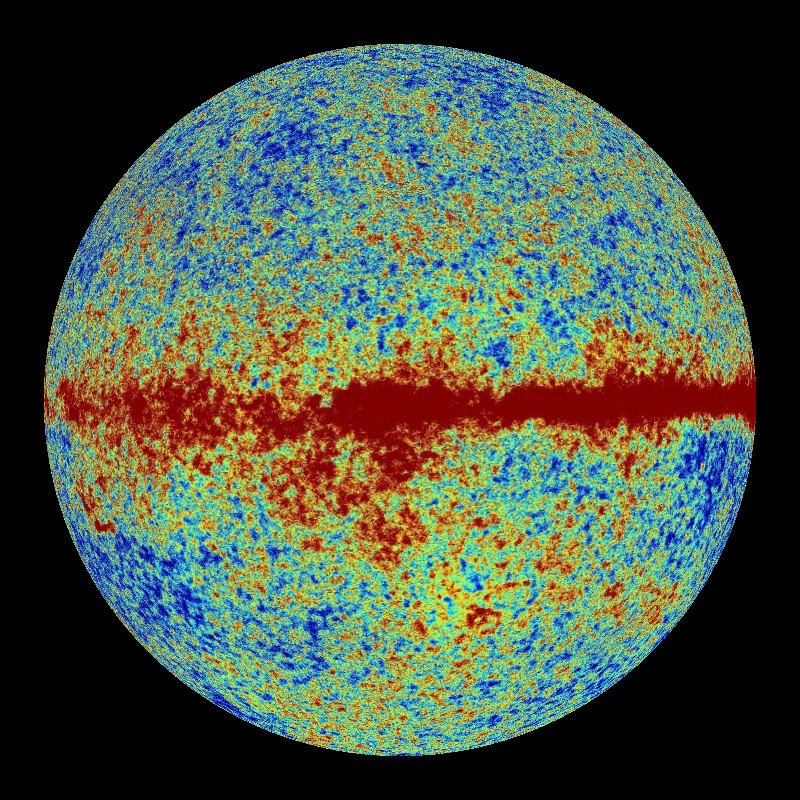

Esta imagen del fondo de microondas es una esfera convexa, como una luna, aunque la realidad nos dice que se trata de una bóveda celeste cóncava, como un planetario, desde la que nos llega tan lejana radiación. La franja horizontal roja es luz emitida por nuestra mucho más cercana galaxia. (Imagen: WMAP-NASA, dominio público)

Antes de seguir ya veis que me ha interesado introducir una modificación de la imagen que apareció en el capítulo anterior del fondo de microondas. Creo que es bueno pasar unas páginas atrás para mantener en la mente la original, aunque ahora la presento en su forma más auténtica, esférica y no plana. Representa la superficie esférica más lejana desde donde nos viene la radiación de fondo de microondas. Imaginémonos a nosotros como observadores situados en el centro de esa esfera desde donde contemplamos su grumosidad. Es como si se tratara del espectáculo de un planetario en el que vemos el aspecto del cielo con estrellas y planetas, pero en ese caso admirando la más vieja cara del Cosmos. Sabemos que en lo que vemos, a pesar de las inhomogeneidades aparentes, hay unas simetrías decisivas troqueladas por las anisotropías del Big Bang, las cuales llevan encriptada mucha información: Sigue leyendo ›